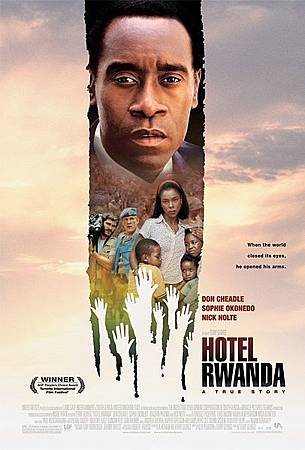

盧安達飯店(Hotel Rwanda) / 2004

出品地:美國/ 導演: 泰瑞‧喬治(Terry George)

1994年在非洲大陸,這場因國際強權操控、種族仇恨而發生的大屠殺,除了浩劫,能給人類什麼覺醒?透過一部真實事件改編的電影,可以企圖去反省當時提不起的道德勇氣嗎? 還是Paul Rusesabagina的英雄事蹟太值得歌頌,讓觀眾們知道這樣的故事很正面?就跟【辛德勒的名單】、【永不妥協】……,讓主人翁在人類屢見不顯的愚昧裡,散發慈悲的光輝。

以「電影」論,事件背景極為張顯的前提下,沒在畫面裡的置入太大量的屠殺血腥是好的,將論述矛頭指向國際社會的袖手旁觀,避免太感官的「虛構寫實」(如【搶救雷恩大兵】、【鐵達尼號】之流)。幾個情節的張力撞擊倒也高明:那個晨霧綠樹的鄉間,車子輾過並受阻於屍橫遍野的河邊小路;即將撤離的西方記者,掏出鈔票企圖彌補跟他有過幾夜情的胡圖美少女;而在磅礡大雨裡逃命的當下,飯店的胡圖族侍應仍盡責地為顧客撐傘,記者:「請你別這樣,那讓我感到羞愧...」。是的,救亡圖存時刻下的落荒而逃確實不怎麼光彩,安逸世界、盯著螢幕的觀眾,正也是被批判、順道被羞愧的對象。可能吧,當人們透過這些被棒喝的瞬間,會願意記住這件事,這些被屠殺的、遠方的人,這些我們的沉默、背叛。紀錄,避免遺忘,電影的基本功能!

其他較泡沫的劇情,ex. Paul的珍愛家人,與各方勢力的蛇委折衝,尋救妻子姪女的意志…..,相對的又讓本片充斥著傳統西方式的人道思維,溫情主義,自我釋懷,減低了影像戲劇的格局,僅僅提供催情,卻無能創造史書價值。很影集式的攝影,大量的當地音樂,也是想當然耳的選擇。很可惜它沒能更深層的構思與組織,終究,仍像本片經典對白說的:「人們看到這些影片,會說『天啊,好可怕!』,然後繼續享用他們的晚餐…..」。

I think if people see this footage, they'll say Oh, my God, that's horrible. And then they'll go on eating their dinners.

戰地救援:盧安達風雲(Beyond The Gates) / 2010

出品地:英國/ 導演: 麥克‧卡頓瓊斯(Michael Carton Jones)

是另外一個故事。人們無法改變歷史,是否因此編寫一段戲劇、拍一部電影,試著紀錄下在那人性泯滅的片刻,每個人自我道德勇氣的極限….,或探討一下人心的脆弱與超脫、生存與犧牲的各種可能性。當然,還有歷經那個難以抹滅時刻的人,自我療癒的渴望。

坦白說,這樣的屠殺事件裡,總是不乏諸多感人的事蹟值得記錄;然而面對過多的戲劇編撰,只能刺激短暫的衝擊省思,不足以認同,甚至已脫離本事的政治影響與對經歷事件族人的關注(過去近十年,盧安達已是目前非洲經濟表現最好的國家之一)。本片的拍攝比起【盧安達飯店】,注入了更多的電影語言,色彩、影音技術的層級也更豐富;然劇情與結構的同質性太高,一樣血腥緊繃的氛圍,一樣生命危亡時刻的犧牲、救援,一樣有當年聯合國發言人拒絕稱呼「屠殺」的詞窮記者會,一樣的人性高貴情操的頌揚…,彷彿人們需要透過這樣的電影,對懦弱的人心進行自我的救贖。從【辛德勒的名單】、【南京1937】,後來更有偶像浪漫的【戰火情人】,華麗風月的【金陵十三釵】…,於是本片呢?則是又另外一部的「撼動人心、發人深省」。

圖西人和胡圖人後來怎麼了?盧安達的現在如何了?跨越那個邊界後,心靈就安頓了嗎?

後註:觀賞兩部關於盧安達事件電影的同時,腦袋裡一直想著侯孝賢導演的【悲情城市】。同樣在講述一個事件(族群對立),差別在於它以恢宏的歷史格局,借用一個家族的興衰,描述當時各族群所面對的處境,引導觀眾去置身那個背景氛圍,進而窺探事件發生的本質,和其衍生的社會變遷。在戲劇過程中,產生了內化的認同、理解,這是一般同類型電影鮮少做到的。

留言列表

留言列表